最近読んだ本の感想メモの情報です。(一部のみ掲載しています。)

2025年

【本67】内田聖子(2024)『デジタル・デモクラシー:ビッグ・テックを包囲するグローバル市民社会』地平社.

勉強になった。デジタルデータに関して私がこれまで読んでいた本は、「マイクロ・ターゲティング」のように、その影響の大きさや怖さを詳述するものが多く、その対抗策については簡単にしか書かれていないものが多かった。それに対し本書は、ビッグ・テックのデータ管理・AI技術の力が強大化する中で、個々人や市民社会が対抗・連帯しうる可能性を様々な事例をもとに示している。その点が非常に良かった。日本の法整備も社会運動も全体的にやや遅れているという点も含め、今後の日本がどうあるべきかを考えさせる良い材料になりそうな本だった。

【本67】貴戸理恵(2018)『「コミュ障」の社会学』青土社.

タイトルと内容との間に若干のずれを感じたが、勉強になった。不登校・登校拒否の理由が分かりやすく連帯しやすかった時代から、抽象的で多様化する「生きづらさ」の時代へのシフトが生まれている点が印象に残った。不登校の支援の話を通して、何をもって支援か?誰が当事者か?という問いを絶えず考えさせられる内容になっている。「自分はこうした人間である」「自分はこう生きたい」と発露できる場や経験が保障されることがとても重要で、そのための人間関係や方法のあり方についても考える機会になった。

【本67】アレクサンドラ・グージョン(2022)『ウクライナ現代史:独立後30年とロシア侵攻』河出新書.

ここ最近、ウクライナ戦争に関する本をいくつか読む中で、とりわけ私の理解が深まった本でした。ウクライナとロシアの両国の歴史認識の相違や地域ごとの状況の違いを、比較的フラットな立場からクリアに説明してくれています。「ウクライナ歴史学」「ロシア歴史学」などの表現が特に象徴的で、どこに認識の齟齬が生じるのかについて詳述してくれています。ドンバス地方を含め、ウクライナ国内における地域ごとでの多様性を理解する上でも大変参考になりました。

【本66】おおたとしまさ(2025)『子どもの体験 学びの格差:負の連鎖を断ち切るために』文集新書.

「体験格差」の議論は最近盛んだし、それが総合学習や探究活動の実利的なメリット(入試含む)の裏返しとして語られたりもする。本書の主張に全て同意した訳ではないが、体験の話を能力主義や格差問題だけに回収せずに、地域づくりや社会教育の文脈で豊かに捉えていく必要性は再認識した。

【本65】山本芳久(2025)『三大一神教のつながりを読む』NHK出版.

【本64】清水亮(2023)『教養としての生成AI』幻冬舎新書.

【本63】井出留美(2021)『SDGs時代の食べ方:主役はあなた!食卓から世界を変えよう!』筑摩書房.

【本62】山脇岳志(2024)『SNS時代のメディアリテラシー:ウソとホントは見分けられる?』筑摩書房.

【本61】樋田大二郎・樋田有一郎(2018)『人口減少社会と高校魅力化プロジェクト:地域人材育成の教育社会学』明石書店.

【本60】瀬川至朗(2022)『SNS時代のジャーナリズムを考える』早稲田大学出版部.

【本59】舘昭(1997)『大学改革:日本とアメリカ』玉川大学出版部.

【本58】矢口祐人(2024)『なぜ東大は男だらけなのか』集英社新書.

世界的に見て、東大の学生男女比率が異常に低いことやその背景について詳細に書かれている。各国のトップランク大学との対比は強烈だった。印象に残ったのは、アメリカのトップランクの大学も1950年頃までは男女別学だったところが多いという点。数十年で大きく変化を遂げた大学が世界に多いということを改めて実感した。本終盤に提案されている、クオータ制等の提案はもちろん賛否を呼ぶだろうが、日本社会の根底に流れる仕組みや価値観を問い直す上で重要な論点だと感じた。

【本57】藤代裕之編(2021)『フェイクニュースの生態系』青弓社.

『フェイクニュースの生態系』を読んだが面白かった。現在、フェイクニュースを生み出す構造が複雑化しており、一人の手によって、それがフェイクかどうかを見分けにくくなっている状況が示されている。その背景には、マスメディア、ミドルメディア、ソーシャルメディアが絡み合う生態系自体が汚染されている状況がある。印象に残っているのはメディアリテラシーに関する論考だった。情報をうのみにせず自分の頭で考えようとするほどに、マスメディアの情報が信じれなくなり、マスメディア批判や時として陰謀論的な情報を摂取してしまうケースがあるという話だった。この話は、(狭義の)批判的思考の教育の皮肉な状況を指摘しているのかもしれない。いわゆるマスメディア側も、様々な社会変化や制約の中で、その信頼性や独自性が弱まってしまう場面もないわけではない。だからこそ、今のメディア全体の状況を適切に捉え、フェイクニュースの現在地と、どういった情報なら信頼できるかを軸にしたアプローチも重要なのだと感じた。

【本56】立岩陽一郎・揚井人文(2018)『ファクトチェックとは何か』岩波ブックレット.

【本55】福島創太(2025)『学びをつくる問いと対話のデザイン:探究・研修・大人の学び』学文社.

【本54】横山広美(2022)『なぜ理系に女性が少ないのか』幻冬舎新書.

OECD諸国の中でも、理系進学する女性の数が最も低い日本。その原因を様々な側面から論じている。PISA調査などでの日本女性の数学の点数は世界トップクラスであるにもかかわらず、女性が理系に不向きであるというネガティブなバイアスが社会的に広がってしまっていることを指摘している。女性へのポジティブアクションの必要性なども指摘されており、アファーマティブアクションの議論を考える上でも重要な論点が盛り込まれている本だと感じた。

【本53】坂本旬(2022)『メディアリテラシーを学ぶ:ポスト真実世界のディストピアを超えて』大月書店.

【本52】近藤 秀将(2022)『アインが見た、碧い空。: あなたの知らないベトナム技能実習生の物語』学而図書.

小説と解説の組み合わせの強さを感じる本だった。「技能実習生の真の搾取者は誰か?」という問いが根底に据えられながら話が進んでいく感じも良い。制度の話を起点としつつも、日本社会全体の歪みの話へと広がっていく、視野を広げてくれるような内容だと感じた。

【本51】グレンコ・アンドリー(2025)『ロシア・ウクライナ戦争の行方:世界の運命の分岐点』扶桑社新書.

2025年出版ということもあり、ロシア・ウクライナ戦争について、かなり最近のことなども含めて論じていて参考になる。ロシア政府とロシア国民の民意にずれがある、などの意見を本書ではおおよそ否定しており、ロシアを擁護する意見の大半をプロパガンダにすぎないと論じている。個人的には、参考文献・情報がもう少し欲しい感じはした。

【本50】岩波ジュニア新書編集部(2023)『10代が考えるウクライナ戦争』岩波ジュニア新書.

高校生たちがメディアの情報が偏っているのではと捉えていた点が印象に残った。常に情報に影響を受けてしまうからこそ、対面での対話が必要なのだ、知ることから始めるべきだという高校生らの議論に、個人的に納得する気持ちとアクションの弱さを感じる気持ちが入り混じる思いがした。

【本49】宇野常寛(2018)『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』朝日新聞出版.

サブカルから日本の戦後社会を読み解くタッチがとても刺激的だった。個人的にやや身近に感じやすいのはジャンプ漫画とアイドルのトピックだった。逆にアニメ史には私が疎く感情移入しきれなかったが、ある世代の人たちにとって「スーパーロボット大戦」系のゲームって、ロマンの塊だったのかなとも感じた。ポピュラーカルチャーと対比されるサブカルチャーが「サブ」たるゆえんがありつつも、それ自体が商業化・ポピュラー化(?)していく流れを個人的にどう理解すべきか迷う場面が何度かあった。

【本48】高村忠成(2008)『ナポレオン入門: 1世の栄光と3世の挑戦』第三文明社.

ナポレオン(1世)とナポレオン三世の業績の肯定的な側面や評価を様々に紹介している。個人的には、賛否の両方の解釈が併記されているような俯瞰した書き方の方が読みやすくはあるが、ナポレオンの現代に通じる業績を知れる点は勉強になった。

【本47】牛垣雄矢編(2024)『身近な地域の地理学:地誌の見方・考え方』古今書院.

横浜、川崎の分析も手厚く、神奈川県に勤務する立場として非常に親しみを持って読めた。東京・江戸の考察における参勤交代の日本経済への影響の指摘は、先日見学した平塚宿の例などからも納得できる話だった。本書の重視する動態地誌のアプローチに魅力も感じつつ、分析の論点が多岐に及ぶゆえにアプローチの特徴を捉えるのが少し難しくも感じた。

【本46】平尾昌宏(2024)『人間関係ってどういう関係?』ちくまプリマ―新書.

本全体を通して、いわゆる「友達」「恋人」でとらえきれない解像度を説明することで、「普通」の枠を丁寧に解きほぐしているように思えた(例:家族を分解するp.153)。同じ相手でも相補性と共同性の両方の関係で繋がっていることもある(p.156)し、時間で関係性が変容する。そのような中での関係性や集団の捉え方は複雑化するが、その眼鏡のようなものを本書は提供しているようにも思えた。

【本45】佐野眞一(2025)『遠い「やまびこ」:無着成恭と教え子たちの40年』中央公論新社.

【本44】William J. Reese and John L. Rury. (2008). Rethinking the History of American Education. Macmillan.

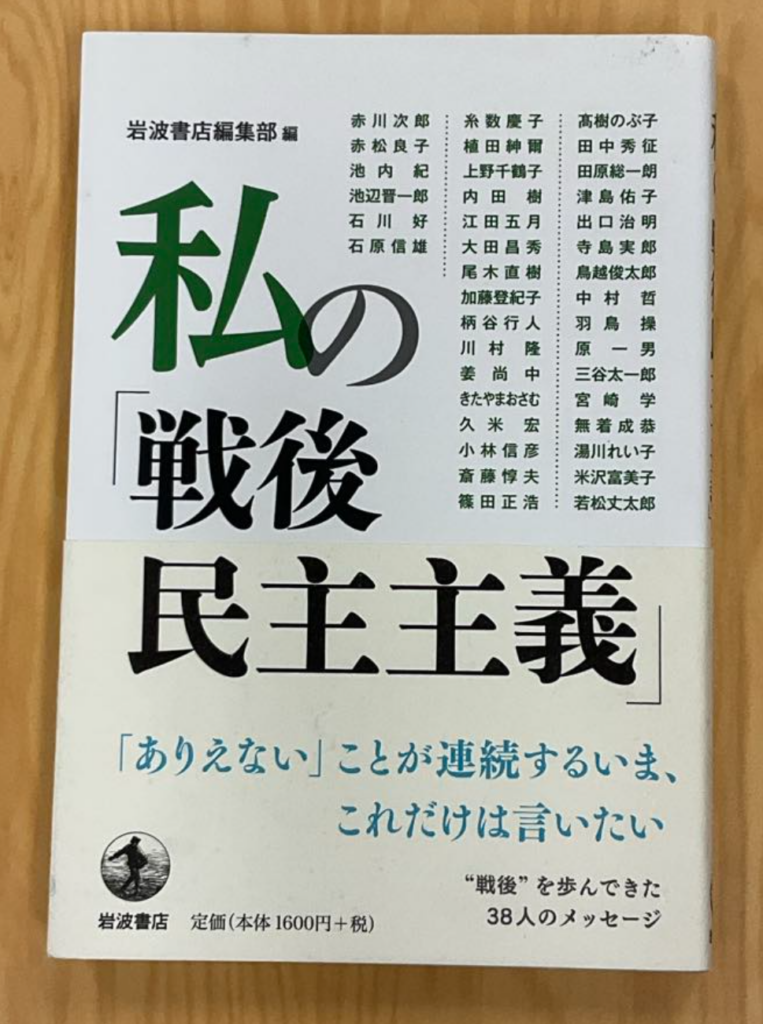

【本43】岩波書店編集部編(2016)『私の「戦後民主主義」』岩波書店.

戦中を経験したり、戦後初期を経験した様々な人々が、自分にとっての「戦後民主主義」とは何かを語っている。印象に残るは、当時において戦後民主主義の考え方を実感したのが、男女平等の制度や考え方と出会った瞬間だったという人が多かったこと。同時に皆の考えがガラッと変わってしまったことへの(当時の)不信の眼差しが垣間見える論考もあった。その他、朝鮮戦争によって苦しかった生活が一気に豊かになる変化を体感しながら、そのことを葛藤をもって捉えて生きてきた人々の話なども複数見られた。

【本42】宮本健市郎・佐藤隆之(2025)『「よい市民」形成とアメリカの学校:革新主義期における愛国心の教育と多様性の保障』早稲田大学出版部.

【本41】梅澤真一(2024)『知れば知るほど好きになる 世の中のひみつ』高橋書店.

【本40】荻上チキ(2023)『社会問題のつくり方:困った社会を直すには?』翔泳社.

【本38】日本NIE学会(2024)『探究の学びを拓くNIE:多様性の中の確かな指針として』京都新聞出版センター.

【本37】水生大海(2019)『ひよっこ社労士のヒナコ』文藝春秋.

【本36】粕谷昌良(2024)『粕谷昌良の「考えたくなる」社会科授業』明治図書.

【本35】北村厚(2023)『大学の先生と学ぶ はじめての歴史総合』KADOKAWA.

【本34】石川明人(2019)『キリスト教と日本人』ちくま新書.

【本33】樋口大夢(2025)『ハンナ・アレントの教育理論:「保守」と「革命」をめぐって』勁草書房.

【本32】田上良江(2021)『知られざる教育から知られざる教育へ:上田薫の経験主義と問題解決学習』 溪水社.

【本31】矢野久美子(2014)『ハンナ・アーレント:「戦争の世紀」を生きた政治哲学者』中公新書.

【本30】永吉希久子(2020)『移民と日本社会:データで読み解く実態と将来像』中公新書.

【本29】牧野雅彦(2022)『今を生きる思想 ハンナ・アレント:全体主義という悪夢』講談社現代新書.

【本28】長倉顕太(2024)『移動する人はうまくいく』すばる舎.

【本27】小熊英二(1995)『単一民族神話の起源:「日本人」の自画像の系譜』新曜社.

【本26】石川好(1984)『カリフォルニア・ナウ: 新しいアメリカ人の出現』中公新書.

【本25】片桐芳雄・木村元編著(2017)『教育から見る日本の社会と歴史 第2版』八千代出版.

【本24】ウィリアム ゴールディング著:黒原敏行訳(2017)『蠅の王〔新訳版〕』早川書房.

【本23】岩下誠ほか編(2020)『問いからはじめる教育史』有斐閣.

【本22】岩田康之他編(2021)『教育実習の日本的構造:東アジア諸地域との比較から』学文社.

【本21】水野直樹・文京洙(2015)『在日朝鮮人 歴史と現在』岩波新書.

【本20】山﨑準二ほか編(2024)『「省察」を問い直す:教員養成の理論と実践の検討』学文社.

【本17】小森陽一(2001)『ポストコロニアル』岩波書店.

【本16】古川光弘(2022)『有田和正に学ぶ発問・授業づくり』黎明書房.

【本15】安藤昭子(2024)『問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する』ディスカヴァー・トゥエンティワン.

【本14】吉見俊哉(2007)『親米と反米:戦後日本の政治的無意識』岩波新書.

【本13】谷口雄太(2021)『分裂と統合で読む日本中世史』山川出版社.

【本12】日本教師教育学会監修(2024)『大学における教員養成の未来: 「グランドデザイン」の提案』学文社.

【本11】デレック・ヒーター著:田中俊郎・関根政美訳(2012)『市民権とは何か』 (岩波人文書セレクション) 岩波書店.

【本10】小国喜弘(2023)『戦後教育史:貧困・校内暴力・いじめから、不登校・発達障害問題まで』中公新書.

【本9】黒澤英典(2006)『私立大学の教師教育の課題と展望:21世紀の教師教育の創造的発展をめざして』学文社.

【本8】本田由紀(2021)『「日本」ってどんな国?:国際比較データで社会が見えてくる』ちくまプリマー新書.

【本7】渡部竜也(2024)『大学の先生と学ぶ はじめての公共』KASOKAWA.

【本6】岩田康之(2022)『「大学における教員養成」の日本的構造:「教育学部」をめぐる布置関係の展開』学文社.

【本5】北原モコットゥナシ・田房永子(2023)『アイヌもやもや: 見えない化されている「わたしたち」と、そこにふれてはいけない気がしてしまう「わたしたち」の。』303BOOKS.

【本4】有田和正(2005)『教科書の使い方を変え子どもに力をつける』明治図書.

【本3】宗實直樹(2024)『「発問」のデザイン:子どもの主体性を育む発想と技術』明治図書.

【本1】高橋哲哉(2024)『沖縄について私たちが知っておきたいこと』ちくまプリマー新書.

2024年

【本129】松波めぐみ(2024)『「社会モデルで考える」ためのレッスン:障害者差別解消法と合理的配慮の理解と活用のために』生活書院.

【本128】関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会編(2010)『関私教協 30年の歩み』芳文社.

【本127】山下達也(2020)『学校教員たちの植民地教育史:日本統治下の朝鮮と初等教員』風響社.

【本126】北川知子(2022)『日本統治時代・朝鮮の「国語」教科書が教えてくれること』風響社.

【本125】山下慎一(2024)『社会保障のどこが問題か:「勤労の義務」という呪縛』ちくま新書.

【本124】キャロル・ギリガン著:小西真理子他訳(2023)『抵抗への参加:フェミニストのケアの倫理』晃洋書房.

【本123】今井悠介(2024)『体験格差』講談社現代新書.

【本122】讃良屋安明(2024)『図解入門業界研究 最新AI産業の動向とカラクリがよ~くわかる本』秀和システム.

【本121】木下勇(2007)『ワークショップ:住民主体のまちづくりへの方法論』学芸出版社.

【本120】ネル・ノディングス/ローリー・ブルックス著:山辺恵理子他訳(2023)『批判的思考と道徳性を育む教室:「論争問題」がひらく共生への対話』学文社.

【本119】キム・ジヘ著:尹怡景訳(2021)『差別はたいてい悪意のない人がする』大月書店.

【本118】今井むつみ(2024)『学力喪失:認知科学による回復への道筋』岩波新書.

【本117】原田敬一(2007)『日清・日露戦争(シリーズ 日本近現代史 3)』岩波新書.

【本116】小塚真啓(2020)『高校生のための税金入門』三省堂.

【本115】松井隆志(2024)『流されながら抵抗する社会運動:鶴見俊輔『日常的思想の可能性』を読み直す』現代書館.

【本114】藤野豊(2006)『ハンセン病と戦後民主主義:なぜ隔離は強化されたのか』岩波書店.

【本113】鈴木大介(2023)『ネット右翼になった父』講談社現代新書.

【本112】鈴木優美(2010)『デンマークの光と影:福祉社会とネオリベラリズム』壱生舎.

【本111】中央大学経済学部(2017)『高校生からの経済入門』中央大学出版部.

【本110】國分功一郎(2017)『中動態の世界:意志と責任の考古学』医学書院.

【本109】藪下遊・髙坂康雅(2022)『「叱らない」が子どもを苦しめる』ちくまプリマー新書.

【本108】伊藤真(2009)『なりたくない人のための裁判員入門』幻冬舎新書.

【本105】諸富徹(2024)『税と社会保障:少子化対策の財源はどうあるべきか』平凡社新書.

【本104】南川文里 (2007)『「日系アメリカ人」の歴史社会学:エスニシティ、人種、ナショナリズム』彩流社.

【本103】瀬川拓郎(2015)『アイヌ学入門』講談社現代新書.

【本102】ダイアナ・E・ヘス著:渡部竜也・岩崎圭祐・井上昌善監修(2021)『教室における政治的中立性:論争問題を扱うために』春風社.

【本101】黒川みどり(2021)『被差別部落認識の歴史:異化と同化の間』岩波書店.

【本100】佐藤千登勢(2013)『アメリカ型福祉国家の形成:1935年社会保障法とニューディール』筑波大学出版会.

【本99】根本彰(2024)『図書館教育論:学校図書館の苦闘と可能性の歴史』東京大学出版会.

【本98】大井赤亥(2021)『現代日本政治史:「改革の政治」とオルタナティヴ』ちくま新書.

【本97】柘植雅義(2013)『特別支援教育:多様なニーズへの挑戦』中公新書.

【本96】渡部竜也(2024)『教室で論争問題を立憲主義的に議論しよう:ハーバード法理学アプローチ』東信堂.

【本95】三宅香帆(2024)『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』集英社新書.

【本94】佐々木毅(1993)『アメリカの保守とリベラル』講談社.

【本93】飯田一史(2023)『「若者の読書離れ」というウソ: 中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』平凡社新書.

【本91】サトウタツヤ他編(2019)『質的研究法マッピング』新曜社.

【本90】田中俊之(2019)『男子が10代のうちに考えておきたいこと』岩波ジュニア新書.

【本89】二ノ宮リムさち・高梨宏子編(2024)『地域から学ぶ・世界を創る: パブリック・アチーブメントと持続可能な未来』学文社.

【本88】池谷美衣子・田島祥・二ノ宮リムさち(2024)『人生を拓く・社会を創る: シティズンシップの学び』学文社.

【本86】ロビン・D・G・ケリー著:村田勝幸訳『「人種か、階級か」を超えて:大恐慌期アラバマにおけるコミュニストの闘い』彩流社.

【本85】戸谷洋志(2016)『Jポップで考える哲学:自分を問い直すための15曲』講談社.

【本84】神野直彦(2024)『財政と民主主義:人間が信頼し合える社会へ』岩波新書.

【本83】阪井裕一郎(2024)『結婚の社会学』ちくま新書.

【本82】岡野八代(2024)『ケアの倫理:フェミニズムの政治思想』岩波新書.

【本81】佐藤良明(2019)『ニッポンのうたはどう変わったか: 増補改訂 J-POP進化論』平凡社.

【本80】森達也(2023)『虐殺のスイッチ:一人すら殺せない人が、なぜ多くの人を殺せるのか?』筑摩書房.

【本79】金春喜(2020)『「発達障害」とされる外国人の子どもたち:フィリピンから来日したきょうだいをめぐる、10人の大人たちの語り』明石書店.

【本77】松下良平(2011)『道徳教育はホントに道徳的か?: 「生きづらさ」の背景を探る』日本図書センター.

【本76】林田敏子(2013)『戦う女、戦えない女: 第一次世界大戦期のジェンダーとセクシュアリティ』人文書院.

【本75】八田幸恵・渡邉久暢(2023)『深い理解のために 高等学校 観点別評価入門』学事出版.

【本74】石井英真編著(2022)『高等学校 真正(ほんもの)の学び、授業の深みー授業の匠たちが提案するこれからの授業』学事出版.

【本73】探究学習研究会他編(2024)『「探究学習」とはいうけれど―学びの「今」に向き合う―』晃洋書房.

【本72】Parkerson, D. (2001).Transitions in American Education, Routledge.

【本71】戸谷 洋志(2023)『SNSの哲学: リアルとオンラインのあいだ』創元社.

【本70】齋藤眞宏他編(2024)『セルフスタディを実践する: 教師教育者による研究と専門性開発のために』学文社.

【本69】遠藤正敬(2024)『戸籍と国籍の近現代史【第3版】――民族・血統・日本人』明石書店.

【本68】NHK取材班(2020)『AI vs.民主主義: 高度化する世論操作の深層』NHK出版新書.

【本67】坂本旬他著(2022)『デジタル・シティズンシップ プラス: やってみよう! 創ろう! 善きデジタル市民への学び』大月書店.

【本66】ライフサイエンス(2019)『関東と関西 ここまで違う! おもしろ雑学』三笠書房.

【本65】大畑裕嗣編(2024)『社会運動の社会学』有斐閣.

【本64】小松理虔(2021)『地方を生きる』ちくまプリマー新書.

【本63】伊東亮三(1984)『公民教科書を活用したわかる授業の創造』明治図書.

【本62】吉冨芳正・田村学(2014)『新教科誕生の軌跡:生活科の形成過程に関する研究』東洋間出版社.

【本61】マグヌスセン矢部直美他(2013)『文化を育むノルウェーの図書館: 物語・ことば・知識が踊る空間』新評論.

【本60】宗實直樹(2021)『深い学びに導く社会科新発問パターン集』明治図書.

【本59】齋藤孝(2019)『読書する人だけがたどり着ける場所』SB新書.

【本58】荒木飛呂彦(2011)『荒木飛呂彦の奇妙なホラー映画論』集英社新書.

【本57】阿古真理(2015)『「和食」って何?』ちくまプリマー新書.

【本56】秋田喜代美・藤江康彦(2019)『これからの質的研究法―15の事例にみる学校教育実践研究』東京図書.

【本55】梅澤貴典(2023)『ネット情報におぼれない学び方』岩波ジュニア新書.

【本54】佐久間勝彦(2003)『フィールドワークでひろがる総合学習』一茎書房.

【本53】田中博之(2021)『高等学校 探究授業の創り方―教科・科目別授業モデルの提案』学事出版.

【本52】佐藤浩章(2021)『高校教員のための探究学習入門―問いからはじめる7つのステップ』ナカニシヤ出版.

【本51】溝上慎一他編(2018)『高大接続の本質:「学校と社会をつなぐ調査」から見えてきた課題』学事出版.

【本50】岡真理(2023)『ガザとは何か:パレスチナを知るための緊急講義』大和書房.

【本49】ロジャース・ブルーベイカー著:佐藤成基・佐々木てる監訳『フランスとドイツの国籍とネーション:国籍形成の比較歴史社会学』明石書店.

【本48】山我哲雄(2014)『キリスト教入門』岩波ジュニア新書.

【本47】前田麦穂(2023)『戦後日本の教員採用―試験はなぜ始まり普及したのか―』晃洋書房.

【本46】田中秀明(2023)『「新しい国民皆保険」構想:制度改革・人的投資による経済再生戦略』慶應義塾大学出版会.

【本45】伊藤昌亮(2012)『デモのメディア論: 社会運動社会のゆくえ』筑摩書店.

【本44】加野佑弥(2024)『大学における能動的シティズンシップ教育の導入: 社会/政治参加へのセルフ・エフィカシー』法律文化社.

【本42】ジェームス・V・ワーチ著:田島信元他訳(2004)『心の声 新装版: 媒介された行為への社会文化的アプローチ』福村出版.

【本41】想田 和弘(2013)『日本人は民主主義を捨てたがっているのか?』岩波ブックレット.

【本40】富永京子(2019)『みんなの「わがまま」入門』左右社.

【本39】山岡 淳一郎(2016)『長生きしても報われない社会:在宅医療・介護の真実』ちくま新書.

【本38】中央大学法学部編(2016)『高校生からの法学入門』中央大学出版部.

【本37】飯田高他顕著(2023)『世の中を知る、考える、変えていく: 高校生からの社会科学講義』有斐閣.

【本36】野中郁次郎・紺野登(1999)『知識経営のすすめ: ナレッジマネジメントとその時代』ちくま新書.

【本35】安井俊夫(1985)『学びあう歴史の授業:知る楽しさを生きる力へ』青木書店.

【本34】朱喜哲(2024)『100分de名著 ローティ「偶然性・アイロニー・連帯」』NHK出版.

【本33】村上靖彦(2021)『ケアとは何か:看護・福祉で大事なこと』中公新書.

【本32】唐木清志編(2023)『社会科の「問題解決的な学習」とは何か』東洋館出版社.

【本31】尹雄大(2023)『聞くこと、話すこと。:人が本当のことを口にするとき 』大和書房.

【本30】デヴィッド・グレーバー著:片岡大右訳(2020)『民主主義の非西洋起源について:「あいだ」の空間の民主主義』以文社.

【本29】中西新太郎(2019)『若者保守化のリアル:「普通がいい」というラディカルな夢』花伝社.

【本28】長岡文雄(1986)『考えあう授業』黎明書房.

【本27】石井英真・高木優編(2023)『ヤマ場をおさえる単元設計と評価課題・評価問題 中学校社会: 全単元の評価プランとB/A判定例に学ぶ,シンプルな観点別評価』図書文化社.

【本26】Yoon Pak. (2002). Wherever I Go, I Will Always Be a Loyal American. Routledge.

【本25】三牧聖子(2023)『Z世代のアメリカ』NHK出版新書.

【本24】伊藤邦武(2016)『プラグマティズム入門』ちくま新書.

【本23】小山聡子(2017)『浄土真宗とは何か:親鸞の教えとその系譜』中公新書.

【本22】越智道雄(2013)『カリフォルニアからアメリカを知るための54章』明石書店.

【本21】片上宗二(1985)『社会科授業の改革と展望:「中間項の理論」を提唱する』明治図書.

【本20】市川力(2023)『知図を描こう:あるいてあつめておもしろがる』岩波書店.

【本19】山岸敬和(2014)『アメリカ医療制度の政治史:20世紀の経験とオバマケア 』名古屋大学出版会.

【本18】坂井俊樹編(2022)『〈社会的排除〉に向き合う授業:考え話し合う子どもたち』新曜社.

【本17】日本民間教育研究団体連絡会編(1977)『日本の社会科三十年』民衆社.

【本16】河合優子(2023)『日本の人種主義:トランスナショナルな視点からの入門書』青弓社.

【本15】メイ・M・ナイ著:小田悠生訳(2021)『「移民の国アメリカ」の境界:歴史のなかのシティズンシップ・人種・ナショナリズム』白水社.

【本14】さくらももこ(2001)『もものかんづめ』集英社

【本13】倉石一郎(2014)『アメリカ教育福祉社会史序説: ビジティング・ティーチャーとその時代』春風社.

【本12】中村百合子(2009)『占領下日本の学校図書館改革:アメリカの学校図書館の受容』慶應義塾大学出版会.

【本11】佐々木てる編著(2016)『マルチ・エスニック・ジャパニーズ:○○系日本人の変革力』明石書店.

【本10】谷川彰英(1984)『地名に学ぶ―身近な歴史をみつめる授業』黎明書房.

【本8】木下 理仁(2019)『国籍の?(ハテナ)がわかる本─日本人ってだれのこと? 外国人ってだれのこと?』太郎次郎社エディタス.

【本7】ジェニファー・ラトナー=ローゼンハーゲン著:入江哲朗(2021) 『アメリカを作った思想:500年の歴史』筑摩書房.

【本6】水野直樹・駒込武・藤永壮編著(2001)『日本の植民地支配: 肯定・賛美論を検証する』岩波書店.

【本5】谷川彰英(1988)『柳田国男と社会科教育』三省堂.

【本4】鈴木敏夫(2023)『スタヂオジブリ物語』集英社新書.

【本3】今尾 恵介(2016)『地図で解明! 東京の鉄道発達史』ジェイティビィパブリッシング.

【本2】久保園梓(2023)『米国シカゴの市民性教育:子どものエンパワメントの視点から』東信堂.

【本1】千葉雅也・山内朋樹・読書猿・瀬下翔太(2021)『ライディングの哲学:書けない悩みのための執筆論』星海社新書.

2023年

【本83】おおたとしまさ(2017)『なぜ、東大生の3人に1人が公文式なのか?』祥伝社.

【本82】竹端寛(2023)『ケアしケアされ、生きていく』ちくまプリマ―新書.

【本81】菊地かおり(2018)『イングランドのシティズンシップ教育政策の展開:カリキュラム改革にみる国民意識の形成に着目して』東信堂.

【本80】近藤孝弘編(2013)『統合ヨーロッパの市民性教育』名古屋大学出版会.

【本79】若林恵・畑中章宏(2023)『 「忘れられた日本人」をひらく:宮本常一と「世間」のデモクラシー』黒鳥社.

【本78】平田オリザ(2012)『わかりあえないことから─コミュニケーション能力とは何か─』講談社現代新書.

【本77】杉本裕明(2015)『ルポ にっぽんのごみ』岩波新書.

【本76】小玉重夫(2003)『シティズンシップの教育思想』白澤社.

【本75】鴻上 尚史(2009)『「空気」と「世間」』講談社現代新書

【本74】佐藤隆之(2018)『市民を育てる学校-アメリカ進歩主義教育の実験-』勁草書房.

【本73】石井 英真・高木優(2023)『ヤマ場をおさえる単元設計と評価課題・評価問題 中学校社会: 全単元の評価プランとB/A判定例に学ぶ、シンプルな観点別評価』図書文化社.

【本72】広瀬浩二郎・相良啓子(2023)『「よく見る人」と「よく聴く人」ー共生のためのコミュニケーション手法ー』岩波ジュニア新書.

【本71】河合隼雄・河合俊雄(2014)『大人になることのむずかしさ』(〈子どもとファンタジー〉コレクションV)岩波書店.

【本70】飯島浩樹(2022)『躍進する未来国家豪州 停滞する勤勉国家日本 -2032年の世界の中心 オーストラリアに学べ-』いろは社.

【本69】児玉聡編(2020)『タバコ吸ってもいいですか―喫煙規制と自由の相克-』信山社.

【本68】鷲田 清一(2006)『「待つ」ということ』角川学芸出版.

【本67】津止正敏(2021)『男が介護するー家族のケアの実態と支援の取り組みー』中公新書.

【本66】井手英策(2019)『いまこそ税と社会保障の話をしよう!』東洋経済新報社.

【本65】河合隼雄(1994)『とりかえばや、男と女』新潮社.

【本64】服部雅史他(2015) 『基礎から学ぶ認知心理学 ー人間の認識の不思議ー』有斐閣.

【本63】角田将士(2023)『学校で戦争を教えるということー社会科教育は何をなすべきかー』学事出版.

【本62】井手英策(2017)『財政から読み解く日本社会―君たちの未来のためにー』岩波ジュニア新書.

【本61】ウェルズ恵子(2014)『魂をゆさぶる歌に出会うーアメリカ黒人文化のルーツへー』岩波ジュニア新書.

【本60】森本あんり(2015)『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』新潮社.

【本59】田中健一(2023)『世界が広がる英文読解』岩波ジュニア新書.

【本58】井深雄二(2016)『戦後日本の教育学:史的唯物論と教育科学』勁草書房.

【本57】藤井讓治(2015)『戦国乱世から太平の世へ:シリーズ日本近世史①』岩波新書.

【本56】白岩英樹(2023『講義 アメリカの思想と文学:分断を乗り越える「声」を聴く』白水社.

【本55】駒込武(2020)『生活綴方で編む「戦後史」:〈冷戦〉と〈越境〉の1950年代』岩波書店.

【本54】山本博文(1998)『参勤交代』講談社現代新書.

【本53】池上彰(2009)『わかりやすく〈伝える〉技術』講談社現代新書.

【本52】佐々木実(2022)『今を生きる思想:宇沢弘文:新たなる資本主義の道を求めて』講談社現代新書.

【本51】井上勝生(2006)『幕末・維新: シリーズ 日本近現代史 1』岩波新書.

【本50】新藤宗幸(2008)『新版 行政ってなんだろう』岩波ジュニア新書.

【本49】「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会編(2022)『まんが クラスメイトは外国人 課題編〈第2版〉:私たちが向き合う多文化共生の現実』明石書店.

【本48】エマニュエル・トッド、池上彰(2023)『問題はロシアより、むしろアメリカだ』朝日新書.

【本47】佐藤浩章他著(2016)『大学のFD Q&A (高等教育シリーズ 171』玉川大学出版部.

【本46】佐藤浩章(2023)『大学教員の能力開発研究(高等教シリーズ)』玉川大学出版部.

【本45】石井英真(2023)『授業が変わる:学習評価深化論』図書文化.

【本44】畑中章宏(2023)『今を生きる思想:宮本常一:歴史は庶民がつくる』 講談社現代新書.

【本43】阿部謹也(2004)『日本人の歴史意識:「世間」という視角から』岩波新書.

【本42】佐藤智(2023)『SAPIXだから知っている頭のいい子が家でやっていること』ディスカヴァー・トゥエンティワン.

【本41】両角達平(2021)『若者からはじまる民主主義:スウェーデンの若者政策』萌文社.

【本40】向後千春(2012)『いちばんやさしい教える技術』永岡書店.

【本39】長谷川宏(2018)『幸福とは何か:ソクラテスからアラン、ラッセルまで』中公新書.

【本38】千葉雅也(2022)『現代思想入門』講談社現代新書.

【本37】橘髙佳恵(2023)『オープン・エジュケーションの本流:ノースダコタ・グループとその周辺』東信堂.

【本36】 宮本みち子・佐藤洋作・宮本太郎編著(2021)『アンダークラス化する若者たち:生活保障をどう立て直すか』明石書店.

【本35】野口敏(2013)『誰とでも15分以上 川がとぎれない!話し方 そのまま話せる! お手本ルール50』すばる舎.

【本34】山内道雄・岩本悠・田中輝美(2015)『未来を変えた島の学校:隠岐島前発 ふるさと再興への挑戦』岩波書店.

【本33】坂東俊矢・細川幸一(2014)『18歳から考える消費者と法(第2版)』法律文化社.

【本32】ウェイン・A・ウィーガンド著:川崎良孝他訳(2022)『アメリカ公立学校図書館史』京都図書館情報学研究会.

【本31】Arthur Zilversmit (1993) Changing Schools: Progressive Education Theory and Practice, 1930-1960, The University of Chicago Press.

【本30】広井良典(2006)『持続可能な福祉社会:「もうひとつの日本」の構想』ちくま新書.

【本29】岩田一彦(2001)『社会科固有の授業理論・30の提言:総合的学習との関係を明確にする視点』明治図書.

【本28】藤原さと(2020)『「探究」する学びをつくる:社会とつながるプロジェクト型学習』平凡社.

【本27】細谷功(2014)『具体と抽象:世界が変わって見える知性のしくみ』dZERO.

【本26】加藤幸次(2022)『個別最適な学び・協働的な学びの考え方・進め方』黎明書房.

【本25】水原克敏他著(2018)『新訂 学習指導要領は国民形成の設計図:その能力観と人間像の歴史的変遷』東北大学出版会.

【本24】原田信之編著(2018)『カリキュラム・マネジメントと授業の質保証:各国の事例の比較から』北大路書房.

【本23】Weiler, Kathleen. (2011). Democracy and Schooling in California, the Legacy of Helen Heffernan and Corinne seeds. Palgrave Macmillan.

【本22】半田淳子編著(2020)『国際バカロレア教員になるために:TOKとDP6教科の学びと授業づくり』大修館書店.

【本21】姫野完治・生田孝至編著(2019)『教師のわざを科学する』一莖書房.

【本20】酒井淳平(2023)『探究的な学びデザイン:高等学校:総合的な探究の時間から教科横断まで』明治図書.

【本19】田村学編著(2017)『カリキュラムマネジメント入門:「深い学び」の授業デザイン、学びをつなぐ7つのミッション』東洋館間出版社.

【本18】松尾睦(2006)『経験からの学習:プロフェッショナルへの成長プロセス』同文館出版.

【本17】ドナルド・A・ショーン著:柳沢昌一、三輪建二訳(2007)『省察的実践とは何か―プロフェッショナルの行為と思考』鳳書房.

【本16】広田良典(2011)『創造的福祉社会:「成長」後の社会構想と人間・地域・価値』ちくま新書.

【本15】中野耕太郎(2019)『20世紀アメリカの夢:世紀転換期から1970年代:シリーズ・アメリカ合衆国史③』

【本14】広田照幸(2019)『学校はなぜ退屈でなぜ大切か』ちくまプリマ―新書.

【本13】日本生活教育連盟編(1998)『日本の生活教育50年:子どもたちと向き合いつづけて』学文社

【本12】内藤正典(2020)『イスラームからヨーロッパをみる:社会の深層で何が起きているのか』岩波新書.

【本11】保城広至(2015)『歴史から理論を創造する方法:社会科学と歴史学を統合する』勁草書房.

【本10】永江朗(2016)『小さな出版社のつくり方』猿江商會.

【本9】貴堂嘉之(2019)『南北戦争の時代 19世紀 シリーズ・アメリカ合衆国史②』岩波新書.

【本8】J. Spencer Clark(2021).Local Civics with National Purpose: Civic Education Origins at Shortridge High School. Palgrave Macmillan.

【本7】ワークショップ・ミュー(1999)『「まなび」の時代へ:地球市民への学び・30人の現場』小学館.

【本6】樋口聡編著(2017)『教育における身体知研究序説』創文企画.

【本5】臼井嘉一監修(2013)『戦後日本の教育実践:戦後教育史像の再構築をめざして』三恵社.

【本4】ジョン・L・ルリ―、シェリー・A・ヒル著:倉石一郎他訳(2016)『黒人ハイスクールの歴史社会学:アフリカ系アメリカ人の闘い 1940-1980』昭和堂.

【本3】高井浩章(2018)『おカネの教室:僕らがおかしなクラブで学んだ秘密』インプレス.

【本2】小国喜弘(2007)『戦後教育のなかの<国民>:乱反射するナショナリズム』吉川弘文館.

【本1】将棋基貴己(2021)『従順さのどこがいけないのか』ちくまプリマ―新書.

2022年

【本65】今井福司(2016)『日本占領期の学校図書館 アメリカ学校図書館導入の歴史』勉誠出版.

【本64】木原 啓吉(1992)『暮らしの環境を守る:アメニティと住民運動』朝日新聞出版.

【本63】広井良典(1999)『日本の社会保障』岩波新書.

【本62】ヤニス・バルファキス著:関美和訳(2019)『父が娘に語る経済の話。』ダイヤモンド社.

【本61】宇野重規(2022)『そもそも民主主義ってなんですか?』東京新聞.

【本60】小薗崇明・渡辺哲郎・和田悠(2019)『子どもとつくる平和の教室』はるか書房.

【本59】荒野泰典(2019)『「鎖国」を見直す』岩波現代文庫.

【本58】上野正道(2022)『ジョン・デューイ:民主主義と教育の哲学』岩波新書.

【本57】Cristine Woyshner, Joseph Watras, Margaret Smith Crocco (Eds). (2004). Social Education in the Twentieth Century: Curriculum and Context for Citizenship. Peter Lang.

【本56】宇野重規(2022)『民主主義とは何か』講談社現代新書.

【本55】酒井正(2020)『日本のセーフティーネット格差:労働市場の変容と社会保険』慶應義塾大学出版会.

【本54】天野秀昭(2011)『よみがえる子どもの輝く笑顔:遊びには自分を育て、癒す力がある』すばる舎.

【本53】和田光弘(2019)『植民地から建国へ:19世紀初頭まで(シリーズ アメリカ合衆国史①)』岩波新書.

【本52】黒澤英典・和久井清司・若菜俊文・宇田川宏(1998)『高校初期社会科の研究:「一般社会」「時事問題」の実践を中心として』学文社.

【本51】藤田弘夫(1993)『都市の論理:権力はなぜ都市を必要とするか』中公新書.

【本50】大村璋子編著(2009)『遊びの力:遊びの環境づくり30年の歩みとこれから』萌文社

【本49】角田将士(2022) 『NG分析から導く社会科授業の新公式』明治図書.

【本48】Anne-Lise Halvorsen. (2013). A History of elementary social studies: Rhetoric and Reality. Peter Lang.

【本47】市民を育てる「公共」編集委員会(2022)『市民を育てる「公共」: 一年間の授業をデザインする』大学図書出版

【本46】白井俊(2020)『OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来:エージェンシー、資質・能力とカリキュラム』ミネルヴァ書房.

【本45】デイヴィット・ラバレー著:倉石一郎他訳(2018)『教育依存社会アメリカ:学校改革の大義と現実』岩波書店.

【本44】藤野敦他(2022)『高等学校地理歴史科、公民科 必履修科目ガイド』学事出版株式会社.

【本43】片上宗二(1993)『日本社会科成立史研究』風間書房.

【本42】飯笹佐代子(2007)『シティズンシップと多文化国家—オーストラリアから読み解く―』日本経済評論社.

【本41】ジェラード・ディランディ著:佐藤康行訳(2004)『グローバル時代のシティズンシップ-新しい時代の地平-』日本経済評論社.

【本40】松元雅和(2013)『平和主義とは何か―政治哲学で考える戦争と平和―』中公新書.

【本39】奈須正裕編著(2021)『「少ない時数で豊かに学ぶ」授業のつくり方—脱「カリキュラム・オーバーロード」への処方箋—』ぎょうせい.

【本38】木前利秋・時安邦治・亀山俊郎編著(2012)『葛藤するシティズンシップー権利と政治-』白澤社.

【本37】岡野八代(2009)『増補版 シティズンシップの政治学―国民・国家主義批判』白澤社.

【本36】齋藤純一(2000)『公共性』岩波書店.

【本35】榎本篤史(2017)『すごい立地戦略:街はビジネスヒントの宝庫だった』PHPビジネス新書.

【本34】稲葉剛(2013)『生活保護から考える』岩波新書.

【本33】クリストフ・シャルル/ジャック・ジュルジェ(2009)『大学の歴史』白水社(文庫クセジュ)

【本32】島崎謙治(2015)『医療政策を問いなおす: 国民皆保険の将来』ちくま新書

【本31】大沼保昭・江川紹子 (2015)『「歴史認識」とは何か―対立の構図を超えて』中公新書.

【本30】山本昭宏 (2021)『戦後民主主義—現代日本を創った思想と文化—』中公新書.

【本29】吉永明弘(2021)『はじめて学ぶ環境倫理-未来のための「しくみ」を問う』ちくまプリマ―新書.

【本28】大屋雄裕(2007)『自由とは何か―監視社会と「個人」の消滅』ちくま新書.

【本27】細見和之(1999)『アイデンティティ/他者性』岩波書店.

【本26】南川文里(2021)『未完の多文化主義―アメリカにおける人種、国家、多様性―』東京大学出版会.

【本25】藤岡信勝(1991)『教材づくりの発想』日本書籍.

【本24】若林芳樹(2022)『デジタル社会の地図の読み方・作り方』ちくまプリマ―新書.

【本23】高賛侑(2010)『ルポ 在日外国人』集英社新書.

【本22】梅野正信(2004)『社会科歴史教科書成立史-占領期を中心に―』日本図書センター.

【本21】稲垣佳世子・波多野 誼余夫(1989)『人はいかに学ぶか―日常的認知の世界―』中公新書.

【本20】小泉悠(2021)『現代ロシアの軍事戦略』ちくま新書.

【本19】山川 徹(2019)『国境を越えたスクラム―ラグビー日本代表になった外国人選手たち―』中央公論新社.

【本18】岩田正美(2021)『生活保護解体論』岩波書店.

【本17】田中宏(2013)『在日外国人 第三版-法の壁、心の壁-』岩波新書.

【本16】木村博一(2006)『日本社会科の成立理念とカリキュラム構造』風間書房.

【本15】佐藤正寿監修・宗實直樹編著(2022)『社会科教材の追究』東洋館出版社.

【本14】西尾理(2021)『公民科授業実践の記録』学文社.

【本13】清水睦美・児島明編著(2006)『外国人のためのカリキュラム―学校文化の変革の可能性を探る―』嵯峨野書院.

【本12】織田武雄(1974)『地図の歴史 世界篇』講談社現代新書.

【本】齋藤ひろみ・池上摩希子・近田由紀子(2014)『外国人児童生徒の学びを創る授業実践-「ことばと教科の力」を育む浜松の取り組み―』くろしお出版.

【洋書メモ】Michael Fultz.(2008). “As Is the Teacher So Is the School”: Future Directions in the Historiography of African American Teachers

【本11】ジェーン・R・マーティン著:生田久美子監訳(2021)『学校は私たちの「良い生活」だった―アメリカ教育史の忘れもの―』慶應大学出版会.

【本10】平田嘉三・初期社会科実践史研究会編著(1986)『初期社会科実践史研究』教育出版センター.

【本9】浅野大介(2021)『教育DXで「未来の教室」をつくろう―GIGAスクール構想で「学校」は生まれ変われるのか―』学陽書房.

【本8】石井英真編著(2021)『流行に踊る日本の教育』東洋館出版社.

【本7】小原友行(1998)『初期社会科授業論の展開』風間書房.

【本6】ロイス・ホルツマン著:岸磨貴子他訳『「知らない」のパフォーマンスが未来を創る―知識偏重社会への警鐘-』ナカニシヤ出版.

【論文】堀田諭(2021)「スタンダード時代の社会科カリキュラム構築における問いの再評価とその課題―新旧『初等社会科』の観念から問いへの変化が意味するもの―」『埼玉学園大学紀要 人間学部』第21号, pp.217-230.

【本5】小島寛之(2017)『使える!経済学の考え方-みんなをより幸せにするための論理-』ちくま新書.

【洋書メモ】Gerald F. Moran and Maris A. Vinovskis. (2008). Literacy, Common School, and High School in Colonial and Antebellum America

【本4】ウィリアム・J・リース著:小川佳万・浅沼茂監訳(2016)『アメリカ公立学校の社会史-コモンスクールからNCLB法まで―』東信堂.

【本3】田村学・廣瀬志保(2017)『「探究」を探究する―本気で取り組む高校の探究活動-』学事出版株式会社.

【洋書メモ】William J. Reese and John L. Rury. (2008). Introduction : An Evolving and Expanding Field of Study

【本2】米田豊編著(2021)『「主体的に学習に取り組む態度」を育てる社会科授業作りと評価』明治図書.

【本1】斎藤幸平(2020)『人新生の「資本論」』集英社新書.

2021年

【本34】白井克尚(2020)『戦後日本の郷土教育実践に関する歴史的研究-生活綴方とフィールド・ワークの結びつき―』唯学書房.

【本33】山本はるか(2018)『アメリカの言語教育-多文化性の尊重と学力保障の両立を求めて―』京都大学学術出版会.

【本32】愛知県東海市立上野中学校(1992)『体験が子どもを磨く―道徳・総合学習と個に応じる教科教育-』黎明書房.

【本31】安藤聡彦・林美帆・丹野春香・北川直実編(2021)『公害スタディーズ 悶え、哀しみ、闘い、語りつぐ』ころから株式会社.

【本30】坂本旬他(2020)『デジタル・シティズンシップ―コンピューター1人1台時代の善き使い手をめざす学び―』大月書店.

【本29】マイケル・W・アップル&ジェームズ・A・ビーン編著:澤田稔訳『デモクラティック・スクール―力のある学校教育とは何か― 第2版』上智大学出版.

【本28】梅津正美編著(2019)『協働・対話による社会科授業の創造-授業研究の意味と方法を問い直す―』東信堂.

【本27】澤井余志郎(2013)『ガリ切りの記-生活記録運動と四日市公害-』影書房.

【本26】佐久間亜紀(2017)『アメリカ教師教育史研究―教職の女性化と専門職化の相克-』東京大学出版会

【本25】石井英真・鈴木秀幸編(2021)『ヤマ場をおさえる学習評価-深い学びを促す指導と評価の一体化入門 中学校』図書文化.

【本24】草原和博・川口広美(2021)『学びの意味を追究した中学校公民の単元デザイン』明治図書.

【本23】萩原真美(2021)『占領下沖縄の学校教育―沖縄の社会科成立過程にみる教育制度・教科書・教育課程―』六花出版.

【本22】日本経済新聞社(2020)『無駄だらけの社会保障』日本経済新聞出版.

【本21】塩川伸明(2008)『民族とネイション―ナショナリズムという難問-』岩波新書.

【本20】スージー・ボス,ジョン・ラーマー著:池田匡史・吉田新一郎訳(2021)『プロジェクト学習とは: 地域や世界につながる教室』新評論.

【本19】神代健彦編(2021)『民主主義の育てかたー現代の理論としての戦後教育学―』かるがも出版.

【本18】佐長健司(2019)『社会科教育の脱中心化―越境的アプローチによる学校教育研究』大学図書出版.

【本17】宮野尚(2021)『ウィネトカ・プランにおける教職大学院の成立過程』風間書房.

【本16】渡部竜也・井手口泰典著(2020)『社会科授業づくりの理論と方法-本質的な問いを活かした科学的探求学習』明治図書.

【本15】冨田明広・西田雅史・吉田新一郎著(2021)『社会科ワークショップー自立した学び手を育てる教え方・学び方-』新評社.

【本14】小柳正司(2020)『デューイ実験学校における授業実践とカリキュラム開発』あいり出版.

【本13】社会認識教育学会編(2019)『中学校社会科教育・高等学校公民科教育』学術図書出版社.

【本12】大賀哲他編(2019)『共生社会の再構築―シティズンシップをめぐる包摂と分断-』法律文化社.

【本11】川上具美(2018)『思考する歴史教育の挑戦-暗記型か、思考型か、揺れるアメリカ―』九州大学出版会.

【本10】ジャック・ジェニングス著:吉良直他訳(2018)『アメリカ教育改革のポリティクス―公正を求めた50年の闘い―』東京大学出版会.

【本9】石井英真(2020)『授業づくりの深め方:「よい授業」をデザインするための5つのツボ』ミネルヴァ書房.

【洋書メモ】Angus, D. L. & Mirel, J. E. (1999). The Failed Promise of the American High school, 1890-1995. Teachers College Press.

【本8】古田雄一(2021)『現代アメリカ貧困地域の市民性教育改革:教室・学校・地域の連関の創造』東信堂.

【本7】大串隆吉・田所祐史(2021)『日本社会教育史』有信堂.

【本6】中山京子・東優也他(2020)『「人種」「民族」をどう教えるか―創られた概念の解体をめざして―』明石書店.

【本5】呉永鎬(2019)『朝鮮学校の教育史-脱植民地化への闘争と創造-』明石書店.

【本4】H・リン・エリクソン他著:遠藤みゆき他訳(2020)『思考する教室をつくる概念型カリキュラムの理論と実践-不確実な時代を生き抜く力-』北大路書房.

【本3】木村元編著(2020)『境界線の学校史-戦後日本の学校化社会の周縁と周辺-』東京大学出版会.

【本2】中平一義編(2020)『法教育の理論と実践-自由で公正な社会の担い手のために―』現代人文社.

【本1】ジェラード・ディランディ著:山之内靖・伊藤茂訳(2007)『コミュニティ―グローバル化の社会理論と変容-』

2020年

【本6】ブレイディみかこ(2019)『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』新潮社。

【本5】セイラ・ベンハビブ著:向山恭一訳『他者の権利-外国人・居留民・市民-』法政大学出版局(2006年訳、2014年新装版)。

【本4】ハリー・C・ボイド著:小玉重夫監修:堀本麻由子・平木隆之・古田雄一・藤枝聡監訳(2020) 『民主主義を創り出す―パブリックアチーブメントの教育-』東海大学出版部.

【本3】築地久子(1987) 『生きる力をつける授業―カルテは教師の授業を変える―』(社会科の初志をつらぬく会(個を育てる教師のつどい)編)黎明書房.

【本2】レイブ&ウェンガー著:佐伯胖訳(1994) 『状況に埋め込まれた学習―正統的周辺参加―』産業図書.

【本1】ガード・ビースタ著:藤井他訳(2016) 『よい教育とはなにか―倫理・政治・民主主義―』