民俗学は文字以外のものによる伝承を文字化することからはじまる。

その無字社会の分析において、宮本常一は「もの」を民俗学の入り口としたそうです。(p.4.)

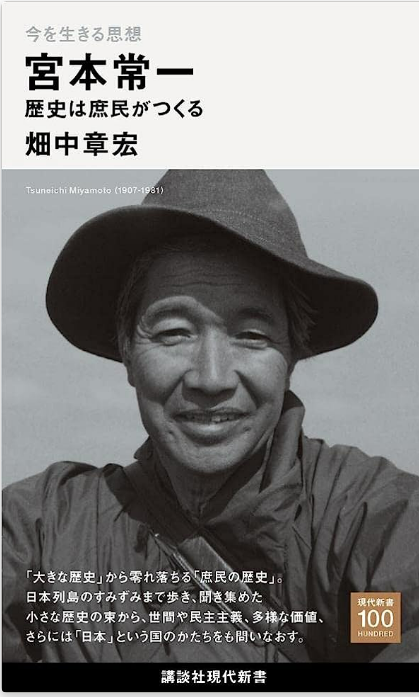

日本各地を練り歩き、各地の話を聞きに回る宮本常一の姿が何となく頭によぎる本になっています。

印象に残ったのは二点です。

一点目は、他の代表的な民俗学者との対比についてです。

日本社会の多様性であったり、西日本と東日本の違いなどに注目していったのかと思います。

柳田国男は現在に残存する民族伝承を比較していくことで、その祖形、あるいは理念を探りあてようとした。折口信夫は民俗の伝承と古代文学を比較して、古代文学のなかに含まれた民俗的意味を明らかにしようとした。しかし宮本は、古代社会は統一された「ひと色の文化」のなかにあったのだろうかと疑問を抱く。そして「日本」がひとつではないことを描き出していった。

pp.7-8.

二点目は、世間や庶民の生活の描き方についてです。

世間や庶民を、権力者に搾取される、抑圧される側としてのみ描くのではなく、そこにある多様な関係性や多元的な集団組織のあり方に注目しています。

民衆は支配者から搾りとられる生活をつづけながら、絶望していたわけでもない。互いにいたわりあい、自分たちの生活を形作る、相互扶助による共同体と個人の持続的な営みだった。そういう民衆の生活はその中に入ってみないとわからない。

p.34.

宮本の「世間」は阿部が否定的に捉えた「世間」とは位相を異にする。宮本の「世間」は一枚岩ではなく、いくつもの「世間」がおりかさなっているのだ。こうした「世間」は層、階層、層をなすなどの意味をもつ「レイヤー」によって構成され、成立している。また一人の人間は、複数の「世間」に属しているのだ。そこでは「世間」ごとに違った自分、複数の属性を使い分けているのだ。

pp.46-47.

庶民は決して暗いだけではなく、彼らなりの生きる世界を見出し、時には楽しい日も過ごそうとしている。庶民たちはほかからは苦だと思われることも苦にしなかった。苦にしないような生活の立て方をし、与えられた生活の中で楽しむ術を知っていた。仕事唄や座敷唄もそうして生まれたものだし、節目には仕事を休み、盆正月や祭の日には大勢で集まって、生きる喜びを分かちあう数々の行事をした。そして若者は若者で、年老いた者は年老いた者で楽しみをもった。

pp.73-74.

いずれも大切な視点だと感じました。

日本の社会のあり方にせよ、教育のあり方にせよ考える時、日本の社会の特徴やその歴史に目を向けざるを得ない時が多くあるかと思います。そのときに、否定的な側面に焦点化がなされる議論も少なくないような気がするのですが、庶民の生活の中にあった様々な遺産やリソースに目を向け、そこに可能性を見出していく議論も重要ではないか。そのときに、宮本常一のような思想や視点は何らかのの示唆を与えてくれるように感じました。