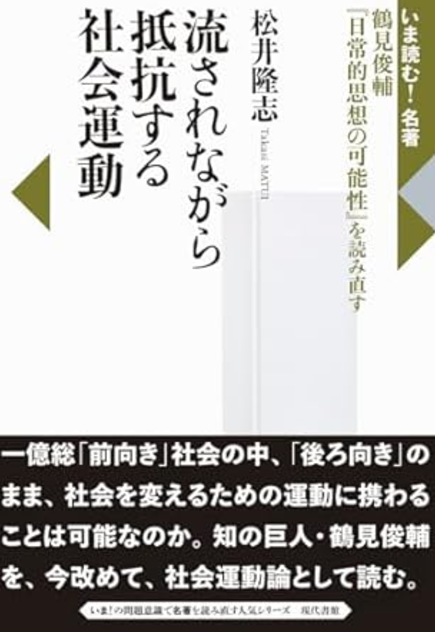

『流されながら抵抗する社会運動』を読了。恥ずかしながら、鶴見俊輔に関するがっつりとした本を読むのは初めてだったが、鶴見俊輔の論を社会運動論として捉え、鶴見の思想の「後ろ向きさ」に現代の(特に若者にとっての)社会運動の示唆を得ようとする視点に共感して読んだ。

戦後知識人とされながらも、マルクス主義にも、近代主義にも属さず、自身を「虚無主義」とも評する鶴見。アメリカ留学の経験、鬱病と共存する日々、雑誌『思想の科学』の刊行や編集、ベ平連の運営の活動をはじめ、様々な活動や側面が紹介されており、人物像がイメージしやすかった。

本書で最大の分析対象となっているのは著書『日常的思想の可能性』。その分析の際は、「日本の学者」対「民衆の知恵」という対比(と後者の視点の重要性)や、「根もとからの民主主義」のように日常生活という根との繋がりから、原理を育てていくべきというスタンスが際立っている気がした。

「一番病」への批判の話は、特定分野の専門家(や一番)になろうとするあまり、トレンドばかりを追い、社会全体のことに気を配らず視野の狭い研究者になることを戒める主張として私は受け取った。そういう意味で、様々な分野や世界の人と交流すべきだし、幅広い教養を身に着けるべきということかなと。

個人的に一番インパクトがあったのは、「『反射』の訓練」の話だ。知識を持ち、状況への見通しを持っている人でも、必ずしも状況打開のための行動を起こせるわけではない。行動を起こすためには、「行動の起動力となる精神のバネ」ともいえる「反射」が必要で、そのための実地訓練を積む必要がある。社会運動は、それで何か大きく社会を変えずとも、「反射の訓練」としての意義がある。この発想はすごくおもしろかった。確かにこの見方に立てば、「デモは無駄だ」という意見への応答の仕方は大きく変わってくる。考えと行為をつなぐ「反射」という概念に今後も関心を寄せていきたい。

第三章では、丸山、小田、吉本など、当時の代表的人物との対比が描かれている。とりわけ、吉本隆明との関係の中で、鶴見の「原理的でない」と評される側面があったり、「公」ではなく「私」の視点にこだわる思想家である点を再認識できた。「流されながら抵抗する」の背景理解が深まり勉強になった。