目次は以下の通りです。

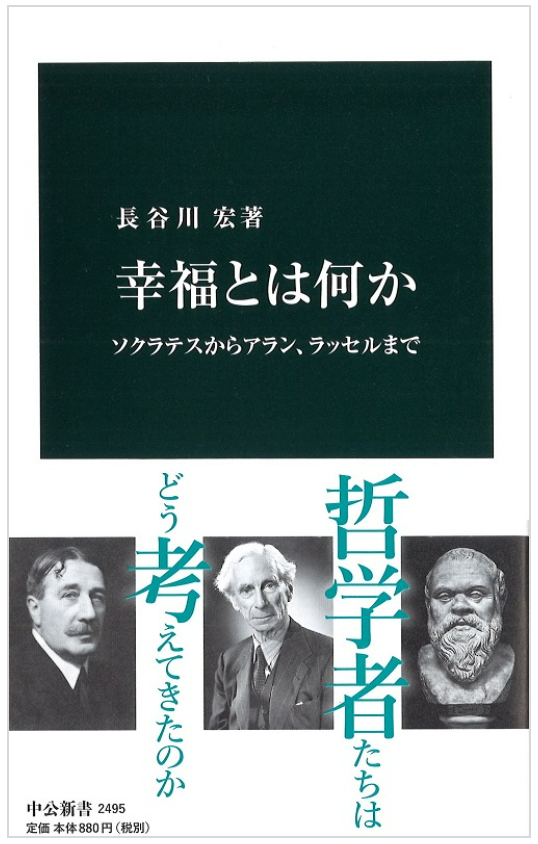

序章 幸福への問い

第1章 古代ギリシャ・ローマの幸福感ー共同体と個人の分裂ー

第2章 西洋近代の幸福論ー道徳と幸福の対立ー

第3章 20世紀の幸福論ー大戦の時代にー

終章 幸福論の現在

「幸福」のとらえ方を巡って、過去に思想・哲学者の考え、文学などを考察し、古代から現代にわたる変遷を論じています。

読後感として一番印象に残ったのは、

「穏やかで静かな生活に幸せを感じる」という、一見誰にでも可能なように見えることが、実は簡単ではないこと。そしてその幸せを感じるためには、思想や哲学の力が必要なのだろうということでした。

個人的には、「20世紀の幸福論」でも出てくる、効率主義や成果を求めようとする風潮は、現代ではなお一層顕著な気がします。そこに生きる私たちも当然その影響を受けたり染まりそうになる。だからこそ、「穏やかで静かな生活に幸せを感じる」ことはそう言った流れへの抵抗でもあるのかなと。そう感じました。

アランやラッセルの論を追う中で、特に感じます。

印象に残った点を数点メモしておきます。

一点目

幸福論において古代史を描く意義が強く感じられました。

強烈な努力を幸福に必要とみるアリストテレスの幸福観(「倫理の世界で善とか徳とかが出てくれば、人は安閑としてはいられない。善なる行いに向かって、あるいは、解くある人たるべく、心身の緊張を強いられ、なんらかの努力を求められる。」p.63.など)などを知ると、現代的な幸福観をだいぶ相対化できる気がしました。

同時に、アリストテレスからエピクロスへの幸福観の変化の中で、共同体と個人の関係が大きく変わっていく点も印象に残ります。幸福論はそれが産まれた時代背景に大きく影響を受けることが実感できます。以下、エピクロスの幸福観について。

「快」が人間一人ひとりの体の状態と密接に関係しつつ、この世を生きる人間の生き方の基底をなすものであることが力強く主張されている。・・・(中略:斉藤)・・・共同体にかかわること、社会的に生きることがもはやリアルなことと感じられなくなった時代の人間観ないし社会観だといってよかろう。

p.88.

二点目

近代に入り、大陸合理論とイギリス経験論の対比の中で、今の私たちにつながる幸福論がイギリス経験論の中で育ってきたことが分かります。キリスト教中心だった中世を論じないという本書のスタンスも影響しているようには思います。以下、ヒュームの経験論について。

神に背を向けて経験のありかたを探究することは、経験のもっとも単純な要素を突きとめ、そこを出発点として経験を再構成する試みにほかならなかった。

p.116.

私の不勉強もありますが、

・アダムスミスが「共感」を重視し、「社交と会話こそが幸福の最上の力である」と捉えていたこと、(p.140.)

・功利主義の祖の一人でもあるベンサムの論を「通俗的な論」(p.184.)と評価している点

も興味深く感じました。

三点目

ラッセルの幸福論にでてくる、幸福が「忙しさ」や「賑やかさ」とは異なるものであるという点です。

自分自身の生活を振り返らされている感もありますが、近代以降の人々の余暇や多忙感の問題について、深めて考えていきたいなあと感じました。

幸福な生活はおおかたは静かな生活でなければならない。静けさの雰囲気のなかでしか本当の喜びを息づくことはないのだから。

p.247.

退屈を逃れるために文明的な忙しさや賑やかさを求めるのではなく、退屈のなかに静かに身を置いて外界や他人との関係を充実させていくことーーそれがラッセルの幸福論の基本だった。

p.248.

以上です。